"止血"+"生血"的中西医协奏曲——血小板减少症篇

张阿姨发现手臂上总冒小红点,像被蚊子咬过似的。起初以为是皮肤过敏,直到刷牙时牙龈渗血不止,检查才发现血小板只剩正常值的1/10。这种"静默预警"正是血小板减少症的典型表现。

一、当西医"灭火器"遇上中医"修复剂"

现代医学方案

免疫抑制剂如同精准的消防员,快速扑灭体内错误攻击血小板的"免疫之火"。但对于反复发作的患者,医生可能会建议TPO(血小板生成素)治疗,就像给骨髓发送增产信号。

传统医学智慧

中医将这类出血归为"脾不统血",常用归脾汤调理。就像给漏水的木桶加固桶箍,通过增强脾脏的固摄功能减少出血。临床数据显示,配合中药治疗的患者,血小板稳定时间平均延长2-3周。

特别提醒:切忌自行服用活血化瘀类中药,曾有患者误服藏红花导致消化道大出血。

二、居家管理的"红绿灯法则"

红灯禁区(必须避免)

剧烈运动(连瑜伽都需避免倒立体式)

硬壳类坚果、带刺鱼类

阿司匹林等影响凝血药物

黄灯预警(需要警惕)

小便颜色变深(可能提示内脏出血)

月经量突然增多(需及时调整治疗方案)

头痛伴视物模糊(警惕颅内出血)

绿灯行动(推荐执行)

每日晨起舌苔自检(中医师可通过舌象调整药方)

食用蒸熟的连皮紫薯(西医补铁+中医健脾)

佩戴软毛牙刷+冲牙器组合护理口腔

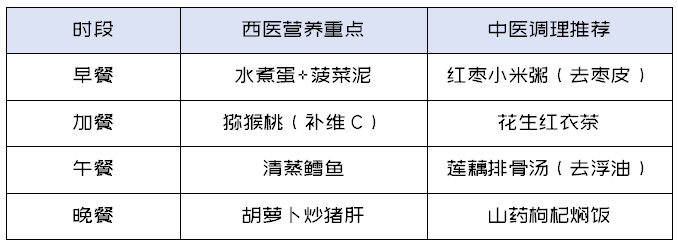

三、中西医结合的"止血生血食谱"

注意:上述内容仅供参考,具体食谱需在医师指导下使用,易敏体质者慎用。

结语:在脆弱中寻找平衡

血小板减少症的治疗就像呵护水晶艺术品——既需要西医的精准防护,又离不开中医的温柔包裹。记住,皮下的小红点不是生命的瑕疵,而是身体发出的善意提醒。当我们学会用科学手段止血,用传统智慧生血,这场与血液的对话便有了治愈的可能。

(文末提示:出现突发性头痛、喷射状呕吐请立即就医)

免责声明:本文仅作科普参考,具体诊疗请遵医嘱。个体存在差异,请勿自行对号入座,如您有相关症状或疑问,欢迎通过官网在线咨询预约专业医生。